초등학교 1학년. 당시 아버지는 경기도 양평 지제(지평)지서에 근무중이셨다. 이제 겨우 입학을 하고 학교생활에 흥미를 가지게 될 5월초였다. 방과 후 집에 돌아와 친구랑 자치기를 하고 있었는데 갑자기 아버지가 나타나셨다. 그 시간이면 한창 근무할 때인데 필요한 것이 있어서 집에 들르신 것 같았다. 집을 나서던 아버지가 내게 다가오셨다. 다짜고짜 자치기하던 나무를 나꿔채더니 “이것은 재철이 나무다” 말씀하시며 장독대 옆 땅에 나무를 찔러 넣으셨다. 황당해 하는 나를 뒤로하고 아버지는 손을 흔들며 지서로 가버리셨다. 지금 생각해도 이해가 안간다. 왜 하필 아들이 즐겨하던 자치기 나무를 심으셨는지? 아버지의 독특한 취향에 미소가 번진다. 그렇게 식목 아닌 식목을 하게 되었다. 미루나무는 잘도 자랐다. 여름이 깊어지며 자치기 나무는 내 키만큼 올라왔다.

2학년이 되면서 아버지는 양평경찰서 본서로 전근을 하셨다. 아버지를 따라 이사를 하면서 마음에 걸린 것은 “재철이 나무”였다. 헤어지는 아쉬움을 뒤로하고 우리 가족은 그곳을 떠났다. 이후 강상, 서종으로 전학을 다니면서도 가끔 떠오르는 것은 그 나무의 모습이었다. 6학년이 되어서였을까? 우연히 가게 된 지제. 친구들에게 물어물어 5년 전 내가 살던 옛집에 들르게 되었다. 집을 돌아서서 장독대 앞에 다다르자 우람한 나무 한그루가 자태를 드러냈다. 바로 “재철이 나무”였다. 정말 잘 자라있었다. 나무 아래로 제법 널찍한 그늘을 펼쳐뜨리며 집 풍광을 돋보이게 하고 있었다. 반가웠다. 고마웠다. 그리운 사람을 만난듯 눈물이 솟구쳤다.

서종에 살 때는 집 앞에 오리나무가 동네 중심을 잡아주었다. 그 곁에 우물과 작은 도랑. 그리고 평행봉. 조금 더 나아가면 자그마한 시냇물이 그림처럼 흘렀다. 지금도 눈을 감으면 손에 잡힐 듯 떠오르는 행복한 풍경이다. 우리는 틈만 나면 나무에 올랐다. 우리 세대의 시골아이들은 나무를 잘 탔다. 마치 원숭이처럼 능숙하게 나무에 올랐다. 아래에서보다는 높은 나무에 올라 잎사귀 사이로 바라보는 마을의 풍경은 정취가 남달랐다. 그렇게 우리는 노래를 부르고 꿈을 꾸고 어른들이 나누던 소문을 공유하며 부자가 되어갔다.

결혼을 했다. 장인은 자그마한 분재원을 운영하고 계셨다. 처가 곳곳에 기괴한 형상의 크고 작은 돌들이 자리를 하고 그 사이사이에 모양과 크기가 다른 나무들이 즐비하게 서 있었다. 장인은 차를 타고 가다가도 세우고 돌을 실었다. 나무를 수집하셨다. 평범한 돌과 나무가 장인의 손질을 거치면 명품으로 가꾸어졌다. 처가에 가면 설명을 들으며 분재원을 돌아보는 것이 첫 코스였다. 그 누구보다 나무를 사랑하는 장인의 정성이 장수의 비결인 듯도 싶다.

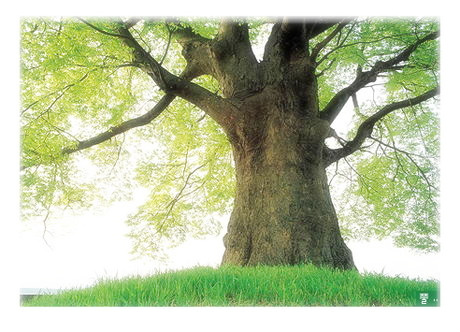

식물 중에 가장 사람을 닮은 것이 나무인 듯하다. 땅에 깊은 뿌리를 내리고 위로 솟아오르는 모습, 그리고 두 팔을 벌린 듯 뻗어가는 가지들. 숲을 거닐면 나무의 독특한 향들이 다가온다. 나무는 다가오는 사람에게 안락함과 편안함을 안겨준다. 한 그루의 나무가 우뚝 서기까지의 과정은 결코 녹록치 않다. 비바람과 온갖 벌레의 성가심을 견뎌내야만 한다. 실로 모진 환경을 매몰차게 견뎌야 새봄 연녹색 이파리를 피어낼 수 있다. 그렇게 어엿한 어른 나무로 자라나면 어여쁜 잎과 꽃이 피어나기 시작한다. 온갖 새들이 찾아와 세상 소식을 들려주고 동물들의 놀이터로 온몸을 내어준다. 무더운 여름에는 사람들에게 시원한 그늘도 만들어 준다.

나무는 고맙게도 자신을 올라타 휘감고 조이어 오르는 각종 넝쿨을 너그럽게 받아주며 공생을 한다. 숲을 지키던 우람한 나무(때죽나무)는 생명이 다하면 마지막 남은 진액으로 사력을 다해 잎이 돋아나는 것을 참고 꽃만을 흠뻑 피우고 일생을 마감한다. 나무는 한동안 잎과 가지도 없이 서서 독수리 쉼에 자리가 된다. 쓰러져 버섯의 자리가 되고 굼벵이에 집터가 된다. 결국 조용히 흙으로 돌아가 삶을 내려놓고 마감한다. 나무야! 너는 어쩜 사람의 일생을 닮았구나! 떠나는 그 순간까지도 남을 위해 모든 것을 내어주는 너는 진정 고귀한 선물이로고.